Обструктивный бронхит с рвотой

Рвота при бронхите может возникать при прогрессе заболевания, а также при индивидуальных особенностях организма. Комплексный подход к проблеме поможет снизить интенсивность неприятной симптоматики.

Рвота при бронхите может возникать при прогрессе заболевания, а также при индивидуальных особенностях организма.

Причины

Воспаление бронхов появляется при внедрении вирусной, бактериальной или грибковой инфекции. Заболевание нередко способствует возникновению пневмонии, которая может сопровождаться рвотными позывами, так как приступы кашля усиливаются.

Спровоцировать симптом может ринит, который часто присутствует при основной патологии. Слизь скапливается в горле, способствуя усилению позывов. Причиной рвотного откашливания может быть мокрота, попавшая в ЖКТ.

Скопление бронхиальной слизи в желудке провоцирует также и диарею, так как содержит массу патогенов.

Некоторые медикаменты, например антибиотики, применяемые для лечения бронхита, могут способствовать появлению поноса и приступов рвоты. Атипичная пневмония протекает с симптомами интоксикации и также может стать причиной возникновения характерного признака.

Некоторые медикаменты, например антибиотики, применяемые для лечения бронхита, могут способствовать появлению поноса и приступов рвоты.

Кашель, возникающий при обструктивном бронхите с температурой, нередко провоцирует рвотные позывы. Подобный симптом может являться индивидуальной реакцией организма на внедрение патогенной микрофлоры в дыхательные пути.

Особенности

Особенности частого проявления рвоты и тошноты у взрослого заключаются в наличии дополнительных заболеваний или реакции на прием лекарств.

Позывы могут усиливаться при лечении отхаркивающими медикаментами, так как ускоряется выделение мокроты.

У детей

У ребенка симптом появляется чаще всего, так как иммунная система еще не работает в полную силу. При наличии бронхиальной астмы или воспаления легкого у малыша может появиться рвота даже при незначительном покашливании. Дыхание может затрудниться. Рвотный центр детей особенно чувствителен к малейшему раздражению, поэтому симптом выражен и проявляется тяжело. Ребенок может отказываться от приема пищи, а у грудничка ухудшается сон, он становится беспокойным и часто плачет.

При наличии бронхиальной астмы или воспаления легкого у малыша может появиться рвота даже при незначительном покашливании.

Лечение и методы устранения позывов

Воспаление бронхов, сопровождающееся рвотными позывами, устраняется при выявлении провоцирующего фактора. Необходимо принимать препараты, воздействующие на причину заболевания. Это чаще всего антибактериальные, противовирусные и противогрибковые препараты в сочетании с отхаркивающими медикаментами.

При наличии ринита, который часто сопровождает заболевание, важно промывать нос солевыми растворами, что предотвратит скапливание слизи в горле и избавит от приступов рвоты. Необходимо обильное питье.

Для снижения частоты рвотных позывов можно употреблять мятный чай. Его рекомендуется пить 2 раза в день по 150 мл. Потребуется 2 ст. л. листков мяты, которые необходимо залить 400 мл кипятка и дать настояться в течение 20 минут. Затем процедить и принимать в течение 2-3 дней.

При наличии ринита, который часто сопровождает заболевание, важно промывать нос солевыми растворами, что предотвратит скапливание слизи в горле и избавит от приступов рвоты.

Хорошее вспомогательное действие оказывает ингаляционный карандаш на основе ментола и эвкалипта. Достаточно делать по 2-3 вдоха каждой ноздрей при ощущении тошноты, приступ становится менее выраженным.

В тяжелых случаях врачи назначают противорвотные медикаменты центрального действия, они блокируют соответствующий отдел в головном мозге, в результате чего симптом постепенно пропадает.

Водные процедуры для детей

Применение ванн у детей при бронхите возможно при отсутствии повышенной температуры. Водные процедуры улучшат отхождение мокроты и избавят от приступов рвоты. Для ускорения выздоровления в ванну можно добавлять отвары трав шалфея, ромашки, чабреца и др. После процедуры ребенка необходимо тепло одеть и закрыть форточки.

Рвотный рефлекс при кашле

Возникновение рвотного рефлекса при кашле не всегда сопутствует бронхиту. Симптом может появляться при ОРВИ, кишечном гриппе, пневмонии и др. Если приступы становятся интенсивнее, то необходимо обязательно проконсультироваться со специалистом.

Длительная рвота способна привести к обезвоживанию организма и летальному исходу, поэтому важно выявить причину кашля и сопутствующего симптома.

Профилактика

Для того чтобы предотвратить появление рвоты при воспалении бронхов, необходимо соблюдать следующие правила профилактики:

- Своевременно принимать медикаменты.

- Пить больше чистой воды.

- Проветривать помещение.

- Применять ингаляции.

- Не проглатывать мокроту.

- Очищать полость носа от слизи, препятствуя скапливанию в горле.

- Не пить холодную жидкость. Отдавать предпочтение теплым чаям.

- Не заниматься самолечением. Это может спровоцировать прогресс заболевания и ряд осложнений.

- Регулярно выполнять дыхательную гимнастику.

Чтобы снизить риск усиления симптома, необходимо увлажнять воздух в помещении. Делать это можно с помощью специальных аппаратов. В комнате должна отсутствовать пыль, поэтому показана регулярная влажная уборка.

Источник

Бронхит является одним из распространенных респираторных заболеваний в зимнее время. Он часто сопровождается типичными симптомами, которые встречаются во время других заболеваний дыхательных путей: кашель, повышенная температура, заложенность носа, затрудненное дыхание, непроходимость воздуха.

Кашель становится полезным фактором при бронхите, поскольку он способствует выведению скопившейся слизи, устранению чужеродных частичек и пыли, а также избавлению от болезнетворных факторов. Однако он нередко приводит к рвоте. Стоит ли пугаться данному рефлексу и почему он возникает?

Позывы к рвотному рефлексу объясняются тем, что центры, вызывающие кашель и рвоту, находятся рядом. Раздражение одного центра приводит к раздражению другого.

Причины

Здесь выделяют следующие причины такого феномена:

- Неправильная постановка диагноза, когда доктор не замечает другой болезни. Некоторые родители игнорируют необходимость ставить прививки своим детям, что приводит к развитию серьезных болезней после перенесенных простудных заболеваний. Некоторые виды респираторных болезней приводят к рвотному рефлексу;

- Раздражение стекающей слизью по горлу. Во время заболевания нос закладывается соплями. Часть из них выходит наружу, а остальная – стекает по внутренним протокам в горло. Они «щекочут» рецепторы горла, что провоцирует рвотный рефлекс;

- Попадание слизи в желудок. Поскольку дети (и порой взрослые) проглатывают слизь, попадающую из бронхов или носовой полости, патогенные вещества, находящиеся в ней, раздражают стенки желудка. Естественным рефлексом, избавляющим желудок от содержимого, является рвотный, что и приводит к соответствующим позывам;

- Побочные эффекты от медикаментов. Во время бронхита больной принимает лекарственные препараты, особенно антибиотики. Одним из побочных эффектов могут быть проблемы с пищеварительной системой.

При воспалительных процессах в трахеях и бронхах слизь порой не образуется, продолжая раздражать стенки дыхательных путей. Очень вязкая мокрота, не выходящая наружу во время кашля, тоже может стать причиной рвотного позыва.

Порой недостаточное откашливание мокроты, которая застревает в горле, раздражает рецепторы, которые посылают сигнал выводить ее другими, доступными способами. Таким образом, рвотный рефлекс во время респираторного заболевания является естественной реакцией, которая имеет свои причины. Этого не нужно пугаться.

Интернет-журнал bronhi.com отмечает, что другие заболевания респираторного типа могут вызывать подобные желания у больного: пневмония, туберкулез, онкология легких. Это еще раз говорит о том, что следует обратиться за обследованием к врачу, который поставит точный диагноз ваших симптомов.

Если рвотные позывы являются частыми, тогда проконсультируйтесь у врача. Если же это является единичным явлением, тогда, возможно, рвота стала следствием непроходимости в носоглотке. Знание причин может избавить больного от беспокойства. Не следует пренебрегать возможностью узнать, что происходит с вашим организмом.

перейти наверх

Профилактика

В единичных случаях следует проводить профилактику:

- Не сглатывать слизь, а выплевывать ее;

- Прочитайте инструкцию к препаратам, возможно, снизьте их дозу употребления;

- Проветривайте помещение, увлажняйте воздух;

- Прочищайте нос от соплей;

- Проводите ингаляционные процедуры, способствующие прочищению дыхательных путей на более глубоких уровнях;

- Избегайте контактов с раздражителями в виде резких запахов, большого количества пыли, химических веществ.

В случае непрекращающегося позыва обратитесь к врачу, который сможет более точно установить причину вашего симптома.

Статьи из этой же рубрики:

Источник

Обструктивный бронхит – диффузное воспаление бронхов мелкого и среднего калибра, протекающее с резким бронхиальным спазмом и прогрессирующим нарушением легочной вентиляции. Обструктивный бронхит проявляется кашлем с мокротой, экспираторной одышкой, свистящим дыханием, дыхательной недостаточностью. Диагностика обструктивного бронхита основана на аускультативных, рентгенологических данных, результатах исследования функции внешнего дыхания. Терапия обструктивного бронхита включает назначение спазмолитиков, бронходилататоров, муколитиков, антибиотиков, ингаляционных кортикостероидных препаратов, дыхательной гимнастики, массажа.

Общие сведения

Бронхиты (простые острые, рецидивирующие, хронические, обструктивные) составляют большую группу воспалительных заболеваний бронхов, различную по этиологии, механизмам возникновения и клиническому течению. К обструктивным бронхитам в пульмонологии относят случаи острого и хронического воспаления бронхов, протекающие с синдромом бронхиальной обструкции, возникающей на фоне отека слизистой, гиперсекреции слизи и бронхоспазма. Острые обструктивные бронхиты чаще развиваются у детей раннего возраста, хронические обструктивные бронхиты – у взрослых.

Хронический обструктивный бронхит, наряду с другими заболеваниями, протекающими с прогрессирующей обструкцией дыхательных путей (эмфиземой легких, бронхиальной астмой), принято относить к хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). В Великобритании и США в группу ХОБЛ также включены муковисцидоз, облитерирующий бронхиолит и бронхоэктатическая болезнь.

Обструктивный бронхит

Причины

Острый обструктивный бронхит этиологически связан с респираторно-синцитиальными вирусами, вирусами гриппа, вирусом парагриппа 3-го типа, аденовирусами и риновирусами, вирусно-бактериальными ассоциациями. При исследовании смыва с бронхов у пациентов с рецидивирующими обструктивными бронхитами часто выделяют ДНК персистирующих инфекционных возбудителей — герпесвируса, микоплазмы, хламидий. Острый обструктивный бронхит преимущественно встречается у детей раннего возраста. Развитию острого обструктивного бронхита наиболее подвержены дети, часто страдающие ОРВИ, имеющие ослабленный иммунитет и повышенный аллергический фон, генетическую предрасположенность.

Главными факторами, способствующими развитию хронического обструктивного бронхита, служат курение (пассивное и активное), профессиональные риски (контакт с кремнием, кадмием), загрязненность атмосферного воздуха (главным образом, двуокисью серы), дефицит антипротеаз (альфа1-антитрипсина) и др. В группу риска по развитию хронического обструктивного бронхита входят шахтеры, рабочие строительных специальностей, металлургической и сельскохозяйственной промышленности, железнодорожники, сотрудники офисов, связанные с печатью на лазерных принтерах и др. Хроническим обструктивным бронхитом чаще заболевают мужчины.

Патогенез

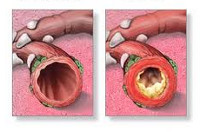

Суммация генетической предрасположенности и факторов окружающей среды приводит к развитию воспалительного процесса, в который вовлекаются бронхи мелкого и среднего калибра и перибронхиальная ткань. Это вызывает нарушение движения ресничек мерцательного эпителия, а затем и его метаплазию, утрату клеток реснитчатого типа и увеличение количества бокаловидных клеток. Вслед за морфологической трансформацией слизистой происходит изменение состава бронхиального секрета с развитием мукостаза и блокады мелких бронхов, что приводит к нарушению вентиляционно-перфузионного равновесия.

В секрете бронхов уменьшается содержание неспецифических факторов местного иммунитета, обеспечивающих противовирусную и противомикробную защиту: лактоферина, интерферона и лизоцима. Густой и вязкий бронхиальный секрет со сниженными бактерицидными свойствами является хорошей питательной средой для различных патогенов (вирусов, бактерий, грибков). В патогенезе бронхиальной обструкции существенная роль принадлежит активации холинергических факторов вегетативной нервной системы, вызывающих развитие бронхоспастических реакций.

Комплекс этих механизмов приводит к отеку слизистой бронхов, гиперсекреции слизи и спазму гладкой мускулатуры, т. е. развитию обструктивного бронхита. В случае необратимости компонента бронхиальной обструкции следует думать о ХОБЛ — присоединении эмфиземы и перибронхиального фиброза.

Симптомы острого обструктивного бронхита

Как правило, острый обструктивный бронхит развивается у детей первых 3-х лет жизни. Заболевание имеет острое начало и протекает с симптомами инфекционного токсикоза и бронхиальной обструкции.

Инфекционно-токсические проявления характеризуются субфебрильной температурой тела, головной болью, диспепсическими расстройствами, слабостью. Ведущими в клинике обструктивного бронхита являются респираторные нарушения. Детей беспокоит сухой или влажный навязчивый кашель, не приносящий облегчения и усиливающийся в ночное время, одышка. Обращает внимание раздувание крыльев носа на вдохе, участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры (мышц шеи, плечевого пояса, брюшного пресса), втяжение уступчивых участков грудной клетки при дыхании (межреберных промежутков, яремной ямки, над- и подключичной области). Для обструктивного бронхита типичен удлиненный свистящий выдох и сухие («музыкальные») хрипы, слышимые на расстоянии.

Продолжительность острого обструктивного бронхита – от 7-10 дней до 2-3 недель. В случае повторения эпизодов острого обструктивного бронхита три и более раз в год, говорят о рецидивирующем обструктивном бронхите; при сохранении симптомов на протяжении двух лет устанавливается диагноз хронического обструктивного бронхита.

Симптомы хронического обструктивного бронхита

Основу клинической картины хронического обструктивного бронхита составляют кашель и одышка. При кашле обычно отделяется незначительное количество слизистой мокроты; в периоды обострения количество мокроты увеличивается, а ее характер становится слизисто-гнойным или гнойным. Кашель носит постоянный характер и сопровождается свистящим дыханием. На фоне артериальной гипертензии могут отмечаться эпизоды кровохарканья.

Экспираторная одышка при хроническом обструктивном бронхите обычно присоединяется позже, однако в некоторых случаях заболевание может дебютировать сразу с одышки. Выраженность одышки варьирует в широких пределах: от ощущений нехватки воздуха при нагрузке до выраженной дыхательной недостаточности. Степень одышки зависит от тяжести обструктивного бронхита, наличия обострения, сопутствующей патологии.

Обострение хронического обструктивного бронхита может провоцироваться респираторной инфекцией, экзогенными повреждающими факторами, физической нагрузкой, спонтанным пневмотораксом, аритмией, применением некоторых медикаментов, декомпенсацией сахарного диабета и др. факторами. При этом нарастают признаки дыхательной недостаточности, появляется субфебрилитет, потливость, утомляемость, миалгии.

Объективный статус при хроническом обструктивном бронхите характеризуется удлиненным выдохом, участием дополнительных мышц в дыхании, дистанционными свистящими хрипами, набуханием вен шеи, изменением формы ногтей («часовые стеклышки»). При нарастании гипоксии появляется цианоз.

Тяжесть течения хронического обструктивного бронхита, согласно методическим рекомендациям российского общества пульмонологов, оценивается по показателю ОФВ1 (объему форсированного выдоха в 1 сек.).

- I стадия хронического обструктивного бронхита характеризуется значением ОФВ1, превышающим 50% от нормативной величины. В этой стадии заболевание незначительно влияет на качество жизни. Пациенты не нуждаются в постоянном диспансерном контроле пульмонолога.

- II стадия хронического обструктивного бронхита диагностируется при снижении ОФВ1 до 35-49% от нормативной величины. В этом случае заболевание существенно влияет на качество жизни; пациентам требуется систематическое наблюдение у пульмонолога.

- III стадия хронического обструктивного бронхита соответствует показателю ОФВ1 менее 34% от должного значения. При этом отмечается резкое снижение толерантности к нагрузкам, требуется стационарное и амбулаторное лечение в условиях пульмонологических отделений и кабинетов.

Осложнениями хронического обструктивного бронхита являются эмфизема легких, легочное сердце, амилоидоз, дыхательная недостаточность. Для постановки диагноза хронического обструктивного бронхита должны быть исключены другие причины одышки и кашля, прежде всего туберкулез и рак легкого.

Диагностика

В программу обследования лиц с обструктивным бронхитом входят физикальные, лабораторные, рентгенологические, функциональные, эндоскопичесике исследования. Характер физикальных данных зависит от формы и стадии обструктивного бронхита. По мере прогрессирования заболевания ослабевает голосовое дрожание, появляется коробочный перкуторный звук над легкими, уменьшается подвижность легочных краев; аускультативно выявляется жесткое дыхание, свистящие хрипы при форсированном выдохе, при обострении – влажные хрипы. Тональность или количество хрипов изменяются после откашливания.

Рентгенография легких позволяет исключить локальные и диссеминированные поражения легких, обнаружить сопутствующие заболевания. Обычно через 2-3 года течения обструктивного бронхита выявляется усиление бронхиального рисунка, деформация корней легких, эмфизема легких. Лечебно-диагностическая бронхоскопия при обструктивном бронхите позволяет осмотреть слизистую бронхов, осуществить забор мокроты и бронхоальвеолярный лаваж. С целью исключения бронхоэктазов может потребоваться выполнение бронхографии.

Необходимым критерием диагностики обструктивного бронхита является исследование функции внешнего дыхания. Наибольшее значение имеют данные спирометрии (в т. ч. с ингаляционными пробами), пикфлоуметрии, пневмотахометрии. На основании полученных данных определяются наличие, степень и обратимость бронхиальной обструкции, нарушения легочной вентиляции, стадия хронического обструктивного бронхита.

В комплексе лабораторной диагностики исследуются общие анализы крови и мочи, биохимические показатели крови (общий белок и белковые фракции, фибриноген, сиаловые кислоты, билирубин, аминотрансферазы, глюкоза, креатинин и др.). В иммунологических пробах определяется субпопуляционная функциональная способность Т-лимфоцитов, иммуноглобулины, ЦИК. Определение КОС и газового состава крови позволяет объективно оценить степень дыхательной недостаточности при обструктивном бронхите.

Проводится микроскопическое и бактериологическое исследование мокроты и лаважной жидкости, а с целью исключения туберкулеза легких – анализ мокроты методом ПЦР и на КУБ. Обострение хронического обструктивного бронхита следует дифференцировать от бронхоэктатической болезни, бронхиальной астмы, пневмонии, туберкулеза и рака легких, ТЭЛА.

Лечение обструктивного бронхита

При остром обструктивном бронхите назначается покой, обильное питье, увлажнение воздуха, щелочные и лекарственные ингаляции. Назначается этиотропная противовирусная терапия (интерферон, рибавирин и др.). При выраженной бронхообструкции применяются спазмолитические (папаверин, дротаверин) и муколитические (ацетилцистеин, амброксол) средства, бронхолитические ингаляторы (сальбутамол, орципреналин, фенотерола гидробромид). Для облегчения отхождения мокроты проводится перкуторный массаж грудной клетки, вибрационный массаж, массаж мышц спины, дыхательная гимнастика. Антибактериальная терапия назначается только при присоединении вторичной микробной инфекции.

Целью лечения хронического обструктивного бронхита служит замедление прогрессирования заболевания, уменьшение частоты и длительности обострений, улучшение качества жизни. Основу фармакотерапии хронического обструктивного бронхита составляет базисная и симптоматическая терапия. Обязательным требованием является прекращение курения.

Базисная терапия включает применение бронхорасширяющих препаратов: холинолитиков (ипратропия бромид), b2-агонистов (фенотерол, сальбутамол), ксантинов (теофиллин). При отсутствии эффекта от лечения хронического обструктивного бронхита используются кортикостероидные препараты. Для улучшения бронхиальной проходимости применяются муколитические препараты (амброксол, ацетилцистеин, бромгексин). Препараты могут вводиться внутрь, в виде аэрозольных ингаляций, небулайзерной терапии или парентерально.

При наслоении бактериального компонента в периоды обострения хронического обструктивного бронхита назначаются макролиды, фторхинолоны, тетрациклины, b-лактамы, цефалоспорины курсом 7-14 дней. При гиперкапнии и гипоксемии обязательным компонентом лечения обструктивного бронхита является кислородотерапия.

Прогноз и профилактика обструктивного бронхита

Острый обструктивный бронхит хорошо поддаются лечению. У детей с аллергической предрасположенностью обструктивный бронхит может рецидивировать, приводя к развитию астматического бронхита или бронхиальной астмы. Переход обструктивного бронхита в хроническую форму прогностически менее благоприятен.

Адекватная терапия помогает задержать прогрессирование обструктивного синдрома и дыхательной недостаточности. Неблагоприятными факторами, отягощающими прогноз, служат пожилой возраст больных, сопутствующая патология, частые обострения, продолжение курения, плохой ответ на терапию, формирование легочного сердца.

Меры первичной профилактики обструктивного бронхита заключаются в ведении здорового образа жизни, повышении общей сопротивляемости к инфекциям, улучшении условий труда и окружающей среды. Принципы вторичной профилактики обструктивного бронхита предполагают предотвращение и адекватное лечение обострений, позволяющее замедлить прогрессирование заболевания.

Источник