Рвота во время операции

Во время операции, когда требуется применение наркоза, человек находится под пристальным наблюдением анестезиолога. А при незначительных вмешательствах (часто в стоматологии), когда пациенту делают местную анестезию, за его состоянием следит лечащий врач. Крайне редко, но иногда все-таки случается, что происходит потеря контроля над состоянием больного, которая создает угрозу для его жизни и здоровья.

Бывает так, что изменение было преднамеренным и управляемым: например, отключение дыхания миорелаксантами во время наркоза — это нормальная стандартная ситуация. Но если это произошло внезапно, при этом, как говорится, «ничего не предвещало беды» — это и есть осложнение.

Какие бывают осложнения во время наркоза (общей анестезии) и локального обезболивания (местной анестезии) и можно ли это предвидеть — поговорим в данной статье.

Осложнения во время наркоза

Вводный наркоз — самый опасный период, чаще всего осложнения возникают именно в этот момент. Итак, перечислим возможные осложнения во время общей анестезии:

1. Нарушение дыхательных функций (гипоксия):

1.1. Гиперкапния – накопление углекислого газа. Повышается АД, появляются экстрасистолы, возможен отек – набухание мозга и замедленное пробуждение после операции.

1.2. Нарушение свободной проходимости дыхательных путей в результате западения языка, попадания инородного тела, слюны, крови, слизи, мокроты.

1.3. Ларингоспазм — спазм гортани, характеризующийся смыканием голосовых связок.

1.4. Бронхоспазм – спазм бронхов и повышенное выделение мокроты.

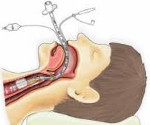

1.5. Аспирация желудочного содержимого (рвота) — для её профилактики на вводном наркозе порой применяют метод Селика (по автору): надавливают на перстеневидный хрящ. Трахею передавить невозможно, а пищевод анатомически находится за трахеей и его пережимают. Есть опасность сдавить сонные артерии – получить гипоксию мозга.

Гипоксия (гипоксемия) – кислородное голодание, которое быстро вызывает потерю сознания, наступает углубление наркоза (общей анестезии), угнетение дыхания, цианоз, подъем, затем падение АД, судороги.

Виды гипоксии:

— Гипоксическая – при низком содержании кислорода во вдыхаемом воздухе.

— Дыхательная (респираторная гипоксия) – нарушен транспорт кислорода из альвеол в кровь.

— Гемическая – при анемии, отравлении СО2

— Циркуляторная – недостаточность кровообращения, малый сердечный выброс.

Опасное осложнение эндотрахеального наркоза – нарушение оксигенации!

Возможные причины:

- потеря герметичности в системе «аппарат – больной» на любом уровне;

- смещение, перегиб, сдавление или закупорка эндотрахеальной трубки – трубка может упираться срезом в стенку трахеи, перегибаться на уровне глотки при максимальном сгибании головы (как это бывает при нейрохирургических операциях на задней черепной ямке), трубка может быть закрыта перераздутой манжетой. При этом обычно возникает повышение давления на вдохе, возможно частичное поступление газов в легкие, но невозможен их выход, а в результате возникает напряженная эмфизема легких и гипоксия;

- проникновение конца интубационной трубки в один из бронхов, чаще в правый, прямее ход, сразу же после интубации или смещение ее в ходе наркоза и операции в результате левое легкое выключается, возникает ателектаз легкого, развитие гипоксии;

- самопроизвольная экстубация – при недостаточной фиксации трубки и перемещениях больного на операционном столе.

2. Нарушения во время общей анестезии со стороны сердечно-сосудистой системы:

2.1. Артериальная гипотензия — снижение давления. При гиповолемии – уменьшение объема циркулирующей крови. Нужно восполнить объём, вазопрессоры не оправданы!

2.2. Артериальная гипертензия — повышение давления (довольно часто случается в результате волнения пациента перед хирургическим вмешательством).

2.3. Нарушения нормального ритма и темпа сердца (тахикардия, брадикардия, аритмия).

2.4. Острый инфаркт миокарда.

2.5. Отёк лёгких.

2.6. Эмболия и тромбоз легочной артерии – встречается при общей анестезии нечасто, но высока вероятность летального исхода!

3. Другие осложнения во время наркоза:

3.1. Острая надпочечниковая недостаточность – лечится большими дозами гормонов.

3.2. Передозировка анальгетиков, гипоксия.

3.3. Нарушение терморегуляции – наркоз делает организм более уязвимым к внешним температурным влияниям, чем обычно, поэтому возможно возникновение гипер- или гипотермии при изменении условий теплоотдачи или теплообразования.

3.4. Икота.

3.5. Аллергические реакции (вплоть до анафилактического шока — в особо тяжелых случаях).

Смотрите также: диета 9 для диабетиков.

Осложнения во время местной анестезии

По способу воздействия их целесообразно разделить на 2 группы.

1. Осложнения во время местной анестезии, вызывающие изменения общего состояния организма:

1.1 Аллергические: крапивница, анафилактический шок, отек Квинке и т. д.

1.2 Обморок — он не является каким-то специфическим осложнением местной анестезии, но часто происходит в результате эмоционального перенапряжения пациента.

2. Осложнения во время местной анестезии, вызывающие местные изменения:

2.1 Повреждения кровеносных сосудов и нервных стволов при инъекции.

2.2. Перелом инъекционной иглы

2.3 Развитие воспалительных процессов в области обезболивания.

2.4 Ишемия тканей обезболиваемых

2.5 Повреждение внутренней крыловидной мышцы

Надо отметить, что на современном уровне подготовки и оснащенности медицины, риск возникновения осложнений во время наркоза или местной анестезии стремится к нулю. Перед операцией или обычном лечении зубов расскажите врачу обо всех своих переживаниях, об аллергии, заболеваниях, о том, как проходили другие операции, задайте все возникшие вопросы. А самое главное постараться настроить себя на благоприятный исход и не волноваться. Грамотный и опытный анестезиолог или врач готовы к любым ситуациям и знают все о лечении осложнений наркоза и местной анестезии, их профилактике.

Будьте здоровы!

Я создал этот проект, чтобы простым языком рассказать Вам о наркозе и анестезии. Если Вы получили ответ на вопрос и сайт был полезен Вам, я буду рад поддержке, она поможет дальше развивать проект и компенсировать затраты на его обслуживание.

Источник

Осложнения наркоза – это непредусмотренные негативные эффекты, возникающие в ходе общего обезболивания или вскоре после пробуждения. Проявляются в форме дыхательной недостаточности, нарушений кровообращения, чрезмерного угнетения ЦНС, рвоты, регургитации. После пробуждения возможно развитие психозов, галлюцинаторного синдрома, парезов и параличей. В некоторых случаях выявляется динамическая непроходимость кишечника. Диагноз устанавливается на основании клинических признаков, данных аппаратного мониторирования жизненных функций, лабораторного исследования биологических сред организма.

Общие сведения

Осложнения наркоза относятся к категории ятрогенных состояний, возникающих в результате действий медицинского работника. Чаще всего являются предотвратимыми при достаточном объеме профилактических мероприятий и тщательной подготовке врача-анестезиолога к оперативному вмешательству. Число непредусмотренных проблем с каждым годом снижается. По данным за 1956 год, летальность по причинам, связанным с общим обезболиванием, достигала 15%. Сегодня этот показатель не превышает 0,02% при использовании эндотрахеального метода подачи смеси, современных анестетиков, непрерывного мониторирования состояния пациента. Количество нелетальных проблем, по статистике за 2014 год, достигает 2,5%.

Осложнения наркоза

Причины

Абсолютное большинство проблем, возникающих в ходе анестезии, вызвано неправильными действиями анестезиолога или медсестры-анестезиста. Осложнения наркоза также могут быть обусловлены нарушением рекомендаций врача со стороны больного. Манифестация аллергических реакций, которые невозможно предусмотреть, встречается лишь в 1% случаев от общего числа жизнеугрожающей патологии. Еще реже диагностируется злокачественная гипертермия – состояние мышечного гиперметаболизма, развивающееся как реакция на введение миорелаксантов деполяризующего действия. Причины патологии удобнее рассматривать по системам организма:

- Гиповентиляция. Основные осложнения при эндотрахеальном наркозе: отсоединение или перегиб контуров, неправильное соотношение воздушно-газовой смеси, нарушение калибровки или механическая неисправность аппарата, развитие респираторных метаболических сбоев. Помимо перечисленного к недостаточному поступлению кислорода в организм приводит накопление мокроты в интубационной трубке при отсутствии аспирации. Если пациент не находится на ИВЛ, возможна остановка дыхания при передозировке анестезирующего вещества.

- Нарушения гемодинамики. Возникают у больных, имеющих хронические сердечные заболевания, страдающих ГБ или гипотонией. Все эти факторы должны быть выявлены и по мере возможности скорректированы до вмешательства. Недостаточное обследование – причина тяжелых процессов вплоть до шока и гибели пациента. Снижение АД и сбои сердечного ритма также встречаются при первичной коронарной слабости, нарушении нормального сосудистого тонуса, уменьшении ОЦК, вызванном кровопотерей.

- Угнетение ЦНС. Обнаруживается преимущественно при неправильном подборе дозы препарата. Страдают больные, нуждающиеся в смеси со сниженным количеством анестетика. При передозировке происходит погружение пациента в III3 или III4 стадию наркоза. Причина осложнений такого рода – ошибка анестезиолога в выборе дозировки лекарственного средства.

- Нарушение работы кишечника. Наиболее частая разновидность подобных сбоев – рвота. Возникает как результат раздражения рвотного центра всосавшимся средством. Для предотвращения пациенту рекомендуют отказаться от приема пищи за 8-12 часов до начала обезболивания. Экстренным больным промывают желудок. Причины рвоты, возникающей в ходе вмешательства – несоблюдение врачебных рекомендаций, невнимательность анестезиолога, не предупредившего пациента об ограничениях питания, недостаточно качественное промывание желудка до начала операции.

Патогенез

Механизм развития зависит от типа осложнения наркоза. При гиповентиляции наблюдается гипоксия и гиперкапния, нарушаются метаболические процессы в тканях организма, имеет место респираторный ацидоз. Отмечается расстройство жизненно важных реакций. При критическом снижении АД развивается шоковое состояние, централизация кровообращения, уменьшается тканевая перфузия, снабжение органов и систем кислородом, питательными веществами. На фоне недостаточности кровообращения наступают обратимые, а потом необратимые изменения в структуре тканей центральной нервной системы.

При чрезмерном угнетении ЦНС происходят сбои в регуляции работы внутренних органов, в том числе сердца, легких, печени, почек. Рвота – результат раздражения соответствующего центра. При эндотрахеальном методе подачи наркозного средства не представляет значительной опасности. Если пациент находится на самостоятельном дыхании, существует риск аспирации рвотных масс. Осложнениями аспирации становятся пневмонии, повреждение трахеи и бронхов кислым желудочным содержимым.

Классификация

Деление всех возможных осложнений производится по признакам поражения той или иной системы. Принято разграничивать 5 основных групп, каждая из которых включает в себя несколько разновидностей патологических состояний. Наиболее опасно поражение дыхательной системы и системы кровообращения. Выделяют следующие типы негативных реакций, встречающихся во время общей анестезии или после нее:

- Поражение органов дыхания. Возникает чаще всего. Проявляется в форме механической асфиксии при западении языка, ларингоспазме, обструкции дыхательных путей рвотными массами, мокротой, кровью. При внутривенной анестезии без интубации возможна блокировка дыхательного центра на фоне превышения допустимой дозы медикаментов или индивидуальной реакции.

- Поражение системы кровообращения. Основные проявления – тахикардия, экстрасистолия, фибрилляция предсердий или желудочков. Возможно развитие острой сердечной недостаточности, при которой сердце перестает справляться с нагрузкой. Изменения сосудистого тонуса приводят к гипотонии или гипертонии, могут осложняться компенсаторными реакциями, в частности – тахиаритмией, инфарктом миокарда.

- Поражение ЦНС. Глубокие повреждения головного мозга сопровождаются угнетением самостоятельного дыхания, чрезмерным погружением в наркоз, что осложняет выход из него. При нейрогенном нарушении кровообращения мозг подвергается гипоксии, что впоследствии провоцирует постгипоксическую энцефалопатию. Специфические эффекты некоторых препаратов – бред, галлюцинации, психомоторное возбуждение на стадии погружения в наркоз или выхода из него, мышечная гиперреактивность. Встречаются при использовании кетамина, пропофола, ингаляционных анестетиков.

- Поражение ЖКТ. Симптомами являются рвота, послеоперационный парез кишечника. Рвота легко купируется введением противорвотных средств. При парезе развиваются запоры, требуются комплексные лечебные мероприятия. Парезы чаще всего наблюдаются после операций на кишечнике, при которых сочетается механическое и медикаментозное негативное воздействие на пищеварительную систему.

- Аллергические реакции. Осложнения такого типа не считаются ятрогенными, относятся к группе непредугадываемых происшествий. Могут проявляться в форме крапивницы (сыпь красного цвета, приподнятая над уровнем кожи), ангионевротического отека дыхательных путей или других участков тела больного, анафилактического шока. Последний является самой тяжелой реакцией на контакт с триггерным фактором, при отсутствии своевременной диагностики часто приводит к гибели пациента.

Симптомы осложнений наркоза

Дыхательные нарушения проявляются в виде классических признаков гипоксии. Обнаруживается диффузный цианоз, компенсаторная тахикардия, возможно повышение уровня артериального давления. Снижается SpO2, нарастает гиперкапния. При накоплении мокроты слышны хрипы, бульканье. Аппаратура сигнализирует о недостаточной проходимости дыхательных путей. Объем вдоха уменьшается. Осложнения наркоза, вызванные поражением сердечно-сосудистой системы, приводят к увеличению или снижению частоты пульса выше 90 или ниже 60 ударов в минуту соответственно. При падении АД кожа бледная, покрыта холодным липким потом, слизистые синеватого цвета. Повышение давления в сосудах может сопровождаться как гиперемией, так и бледностью кожи, возникает при рефлекторном спазме капилляров.

Поражение ГМ при операции включают нарушения гемодинамики, сердечного ритма. Пробуждение затягивается. Сознание восстанавливается долго, часто не полностью. Менее тяжелые обратимые сбои диагностируются по наличию галлюциноза, неадекватного поведения. Больной не понимает, где находится, что с ним произошло, нецензурно бранится. Отсутствует критическая оценка действий. Нормальное состояние восстанавливается в течение нескольких часов. К числу симптомов поражения ЖКТ относят рвоту, тошноту, запоры или диарею, отсутствие шумов кишечника при аускультации.

Диагностика

Осложнения наркоза выявляет анестезиолог, ведущий пациента. Для этого проводится предоперационный и постоперационный осмотр. В процессе вмешательства врач неотлучно находится в изголовье больного, наблюдая за его состоянием и предпринимая меры по коррекции возникающих нарушений. Диагноз выставляется по клиническим признакам и результатам мониторирования. Степень тяжести имеющихся сбоев и особенности их течения определяют по информации, полученной лабораторными методами. Перечень диагностических мероприятий включает:

- Физикальное обследование. Выявляются специфические признаки того или иного нарушения. Аускультация позволяет обнаружить посторонние шумы и хрипы в легких при аспирации мокроты, «немые» участки при закупорке дыхательных путей. Во время операции визуально контролируется экскурсия грудной клетки больного. Ее прекращение свидетельствует о критически малом поступлении воздуха.

- Аппаратное обследование. Основной метод – подключение больного к кардиомонитору на все время вмешательства. Измеряются такие параметры, как уровень АД, процент насыщения крови кислородом, сердечный ритм, температура тела. Повышение или понижение АД, неровный пульс – симптомы гемодинамических нарушений, уменьшение SpO2 в сочетании с тахикардией – проявления дыхательной недостаточности. Поражение головного мозга определяют при электроэнцефалографии по ослаблению или полному отсутствию признаков активности. Неконтролируемый рост температуры тела дает основания предположить развитие злокачественной гипертермии. Парез кишечника диагностируется на послеоперационном этапе с помощью УЗИ брюшной полости (отсутствие перистальтики).

- Лабораторное обследование. Является вспомогательным. При гипоксии обнаруживают снижение pH менее 7,35, увеличение концентрации углекислого газа. Острый инфаркт миокарда приводит к росту тропонинов, ЛДГ, КФК, КФК МВ. При ЗГ в крови появляются продукты деструкции поперечнополосатой мускулатуры.

Лечение осложнений наркоза

Терапия проводится с учетом причин, вызвавших патологическое состояние. При респираторных нарушениях осуществляется корректировка состава и объема газовоздушной смеси, санация эндотрахеальной трубки с помощью электроотсоса. Если полностью очистить дыхательные пути не представляется возможным, вызывают дежурную эндоскопическую бригаду для проведения экстренной бронхоскопии. Для купирования ларингоспазма применяют наркотические анальгетики, атропин, спазмолитики, адреномиметики. Для насыщения крови O2 аппарат выставляют в режим усиленной оксигенации (100%). Поддержание сонного состояния обеспечивают за счет внутривенных анестетиков.

Нарушения со стороны ССС лечат посимптомно. При брадикардии требуется введение атропина, адреналина. Снижение АД на фоне ослабления сердечной деятельности – показание для перевода больного на введение прессорных аминов через шприц-насос. Может потребоваться снижение дозы анестезирующего средства. Аритмии купируют с использованием кордарона, амиодарона, новокаинамида, лидокаина. Фибрилляция, не поддающаяся химическому воздействию, требует проведения электрической дефибрилляции. При повышении АД вводятся антигипертонические средства, при снижении – гипотонические препараты, инфузионные растворы для восполнения ОЦК, стероидные гормоны.

Купирование кратковременных послеоперационных психозов медикаментозными средствами не выполняется. При выраженном психомоторном возбуждении допускается назначение нейролептиков, наркотических анальгетиков. Долговременные нарушения работы ЦНС требуют терапии с применением ноотропов, антиоксидантов, общеукрепляющих средств (поливитаминные комплексы, адаптогены). Тонус кишечника обычно восстанавливается самостоятельно за 1-2 дня. При затяжном течении пареза вводится прозерин.

Злокачественная гипертермия является показанием для введения датролена – миорелаксанта, способного блокировать рианодиновые рецепторы. Кроме того, назначают препараты симптоматического лечения, физические способы снижения температуры (лед на крупные сосуды, смачивание простыни и тела пациента холодной водой, вентилят ор). При аллергических реакциях вливают антигистаминные препараты, глюкокортикостероиды, симптоматические лекарственные средства. Тяжелые проявления требуют обязательной интубации трахеи, перевода на ИВЛ, если это не было сделано ранее.

Прогноз и профилактика

Прогноз по большинству осложнений благоприятный при их своевременном обнаружении. Лечебные мероприятия позволяют купировать явления дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности без отсроченных последствий. К необратимым изменениям приводит длительная гипоксия (постгипоксическая энцефалопатия или смерть мозга), ишемия миокарда (ОИМ). Тяжелые последствия в виде аспирационной пневмонии может иметь вдыхание рвотных масс. При отсутствии помощи прогноз неблагоприятный. Смерть пациента наступает от удушья, фибрилляции предсердий, шока.

Предотвратить осложнения наркоза можно при тщательном сборе анамнеза. Специалист выясняет, отмечались ли у больного или его родственников аллергические реакции на наркозные средства, эпизоды злокачественной гипертермии. Пациента информируют о запрете на употребление любой пищи за 10 часов до поступления в операционную. В ходе обезболивания анестезиолог поддерживает адекватную вентиляцию легких больного, глубину сна, отслеживает основные показатели жизнедеятельности и работу аппаратуры.

Источник